私たちの食生活において「食品ロス」や「食育」はこれからますます重要とされています。特に学校給食は子どもたちの食文化や食習慣を形成する重要な場ですが、同時に多くの食品ロスが発生しているのも事実です。食べ残しが多いと、せっかくの栄養が無駄になってしまいますよね。

この記事では、学校給食における食べ残しや食品ロスの現状について詳しく見ていきます。

まずは、最新のデータを基にどれくらいの量の食べ残しが出ているのか、そしてその背景にはどのような問題があるのかを考察していきます。また、私たち一人ひとりが家庭や生活の中で食品ロスを減らすためにできる具体的なアクションについてもお伝えします。食育の観点から、どうすれば再利用できるのか、または新たな発見を通じて食品ロスを減らせるのか、楽しく学びながら対策を教えていきます。

食育と食品ロスの関係について理解を深め、持続可能な未来のためにどのように行動するかを一緒に考えていきましょう。あなたも食品ロスを対策する一員になれるはずです。さあ、一緒に新しい知識を身につけて、より良い食生活を楽しんでいきましょう!

学校給食における食べ残しと食品ロスの現状

学校給食に関する食べ残しや食品ロスの最新の現状を探ります。データを基にした問題点の認識が不可欠です。

学校給食の食べ残し量とその最新データ分析

学校給食の食べ残し量についての最新データを分析すると、非常に気になる傾向が見えてきます。文科省の調査によれば、毎年約4万トンの食べ物が食べ残されています。この数は学校給食が提供する食材の量に対して相当な割合を占めており、その結果として食品ロスが増え続ける原因となっています。

食品ロスは環境問題にも直結する重要な問題ですから、私たちはこの現状をしっかりと理解しなくてはなりません。教育現場での取り組みが進む中、食育の重要性も増しています。

子どもたちに食べ物の大切さを教えるためには、まずは正確なデータに基づいた理解が不可欠です。

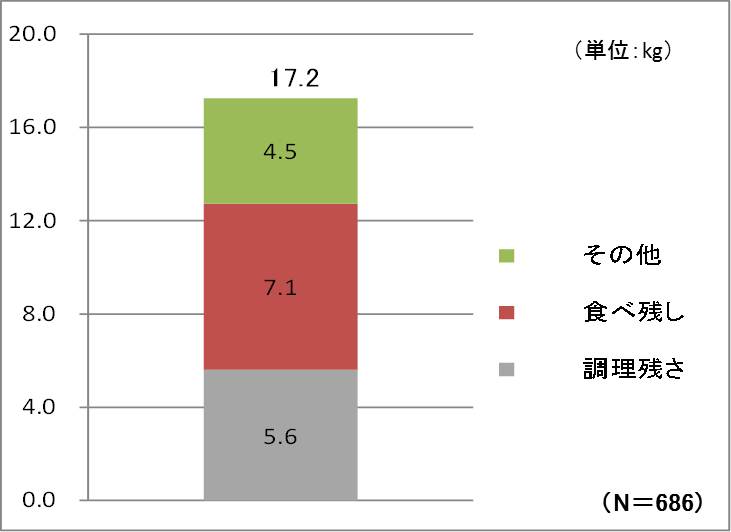

給食の食べ残し量を示すグラフで見る現状

給食の食べ残し量を環境省が公表しているグラフで見みると、具体的な数字が示す現状の深刻さを実感できます。例えば全体の17.2%(児童・生徒1人当たり)に達しているというデータもあり、これは私たちがこれまで意識してきた以上に深刻な食べ物の浪費を示唆しています。グラフを見ながら、具体的にどのメニューが特に残される傾向にあるのかを確認することは、食品ロス削減に向けての具体的なアクションを考える際に非常に役立ちます。子どもたちもこうしたデータを学ぶことで、食べ物の大切さをより実感しやすくなるでしょう。

全国平均の学校給食残食率について詳しく解説

全国平均の学校給食残食率について詳しく見てみましょう。最近の調査によると、日本全体の学校給食の残食率はおよそ17.2%(児童・生徒1人当たり)と言われています。この数字は、学校給食を受ける全体の子どもたちに共通している現象であり、地域ごとの差異はありますが、大きな問題であることには変わりありません。教育現場における食育の重要性が増す中、この残食率は食べ物の大切さを理解するための重要な指標となります。また、学校給食のロスを減らすためには、まずこの残食率を知ることが第一歩です。その上で、どのような対策を講じるべきかを考えることが求められます。

食品ロスの現状と問題点をわかりやすく解説

食品ロスの現状には多くの問題点が存在します。その中でも注目すべきは、消費者の意識と供給側の対応です。業界全体が食品ロス削減に向けた動きを見せる一方で、消費者の理解が進んでいないという現実もあります。食品ロスを減らすためには、消費者が自らの行動を見直す必要があります。特に学校給食に関しては食べ物の大切さを理解し、また感謝する心を育てるための教育的な取り組みが重要で、食品ロスと向き合わせることのできる大きなチャンスとも言えます。

学校給食における食品ロスのデータと課題

学校給食における食品ロスのデータを整理し、その課題を明らかにすることも重要です。独立行政法人日本スポーツ振興センターのデータによると、学校給食の中で特に多く食べ残されるのは「野菜」「サラダ」「魚介類」であることが判明しています。また、子どもたちにとって馴染みのないメニューは、どうしても残されがちです。さらに、アレルギーや好みの違いも影響を与えています。これらのデータを元に、学校側はメニュー改善のアプローチを考えなければなりません。食品ロス削減のためには、学校や家庭、行政などが包括的に取り組むことが必要です。

個人と家庭で取り組む食品ロス削減の方法

食品ロスを削減するためには、個々人や家庭での取り組みが非常に重要です。それぞれの身近な行動が、未来の環境につながります。

家庭でできる食品ロス対策と日常への取り入れ方

家庭での食品ロス対策は意外と簡単で日常に取り入れやすいものです。まず、冷蔵庫の中身を定期的に確認し、賞味期限が迫っている食材を優先的に使うようにしましょう。すると、食材が無駄になることも少なくなります。また、計画的な食材購入を心がけることが大切です。無駄のない買い物リストを作成し、必要なものだけを購入することで、食品ロスを削減できるでしょう。さらには、残り物を有効活用して新しい料理にするのも良いアイデアです。家庭でも食品を大切にする意識を広めていきましょう。

個人が食品ロス削減に貢献できる具体的アクション

個人でできる食品ロス削減に向けた具体的なアクションもたくさんあります。例えば、持ち帰り可能な飲食店であれば、残してしまった食品をフードパックでお持ち帰りしちゃましょう。また、購入した野菜などで、いつもなら捨ててしまうような皮なども常備菜のレシピを参考に無駄なく消費できます。そして、地元の農産物を積極的に購入することも重要です。これにより、地域の農業を支え、フードマイレージを抑え、炭素排出量を減少させることにつながります。小さな行動ですが、こうした積み重ねが大きな影響を与えるのではないでしょうか。

食品ロスの原因をわかりやすいグラフで学ぶ

食品ロスの原因を理解するためには、わかりやすいグラフを使うことが非常に効果的です。統計データを基にしたグラフは、原因を視覚的に理解する手助けになります。例えば、調理過程でのロス、購入段階でのロス、そして、廃棄される食品の状況を一目で把握できるグラフが存在します。こうしたデータを見ながら、食品ロス削減に向けたアプローチを考えることができます。特に教育の場で子どもたちにこれらのグラフを見せることで、食品ロスの根本原因を一緒に考えることができ、結果として食べることに対する感謝や意識を高めることが期待できます。家族みんなでの意識改革にもつながれば素晴らしいですよね!

食品ロスは、どれくらい発生しているの?

本では令和4年度に、約472万トンの食品ロス(家庭から約236万トン、事業者から約236万トン)が発生したと推計されています。

食品ロスを減らすための家庭内での効果的な取り組み

家庭で食品ロスを減らすためには、いくつかの効果的な取り組みを実践することが肝心です。まず、計画的な食事作りから始めるのがオススメです。

週単位でメニューを立て、その中に残り物を活用する方法を取り入れましょう。これにより、事前に必要な食材を購入し、余りがちな食材を有効に使うことができます。また、冷凍保存を上手に利用することで、食材の鮮度をキープしつつ、無駄を減らすことができるのも大きなポイントです。

冷凍庫に保存した食材は、必要な時に解凍して美味しくいただけますよ。(ご存知かと思いますが)

さらに、家族全員で「食品ロス削減週間」を設けて楽しむことで、日常から意識が高まることでしょう。これらの取り組みを通じて、家庭内での食品ロスを減少させる努力を続けていくことが可能です。

SDGsを意識した食育指導案で食品ロスを考える

SDGs(持続可能な開発目標)を意識した食育指導案は、食品ロス削減を考える上で非常に有効です。

特に学校教育においては、子どもたちが食べ物の大切さや環境問題に対する意識を育む機会として捉えられます。具体的には、授業の中で「食品ロスとは何か」を考えさせることから始まり、実際に家庭での食材購入や料理体験を通じて、学んだことを実践する場を設けることで、より深い理解を促します。また、地域の「農業」「食文化」をテーマにしたプロジェクトやイベントを通じて、地元とのふれあいも大切にすることができます。こうした食育活動が子どもたちの意識を変えることにつながり、将来的な食品ロスの削減に寄与することが期待されるのです。食育は未来を変える力を秘めているかもしれませんね。

コメント