「芥川 龍之介 死因」をテーマにしたその驚きの謎と、彼の人生にまつわる様々な側面を紹介します。芥川龍之介という名を聞けば、その筆が生んだ数々の作品や、太宰治との興味深い関係が思い浮かぶかもしれませんが、彼の死にもまた興味深い話があります。芥川の生涯を振り返ると、その時代背景や彼の個性、そして太宰治との比較を通じて見えてくるものも多いです。彼の代表作が文学界に与えた影響には計り知れないものがありますが、その影響は死後にも続いています。

そして彼の死因を巡る謎は多くの研究者が注目し続けています。芥川の母と妻の影響、彼が抱えていた「ぼんやりした不安」そして山崎光夫による死因の考察まで、それらを総合的に検証しつつ、本当の死因に迫ります。

さらに、芥川の性格や人物像が作品にどう影響したのかも掘り下げていき、これらの要素を一つにまとめることで、彼の生涯が近代文学界にどれほどの変革をもたらしたかを包括的に探っていきます。

それでは、芥川龍之介の世界を一緒に旅してみましょう!

- 芥川龍之介の生涯と彼の死因に関する謎

- 芥川龍之介の死因とその背景に迫る

- 芥川龍之介の性格や人物像から見る彼の作品

- 芥川龍之介と近代文学界への影響

芥川龍之介の生涯と彼の死因に関する謎

芥川龍之介の生涯を振り返り、彼の死因についての謎に迫ります。

芥川龍之介の生涯を簡単に振り返る

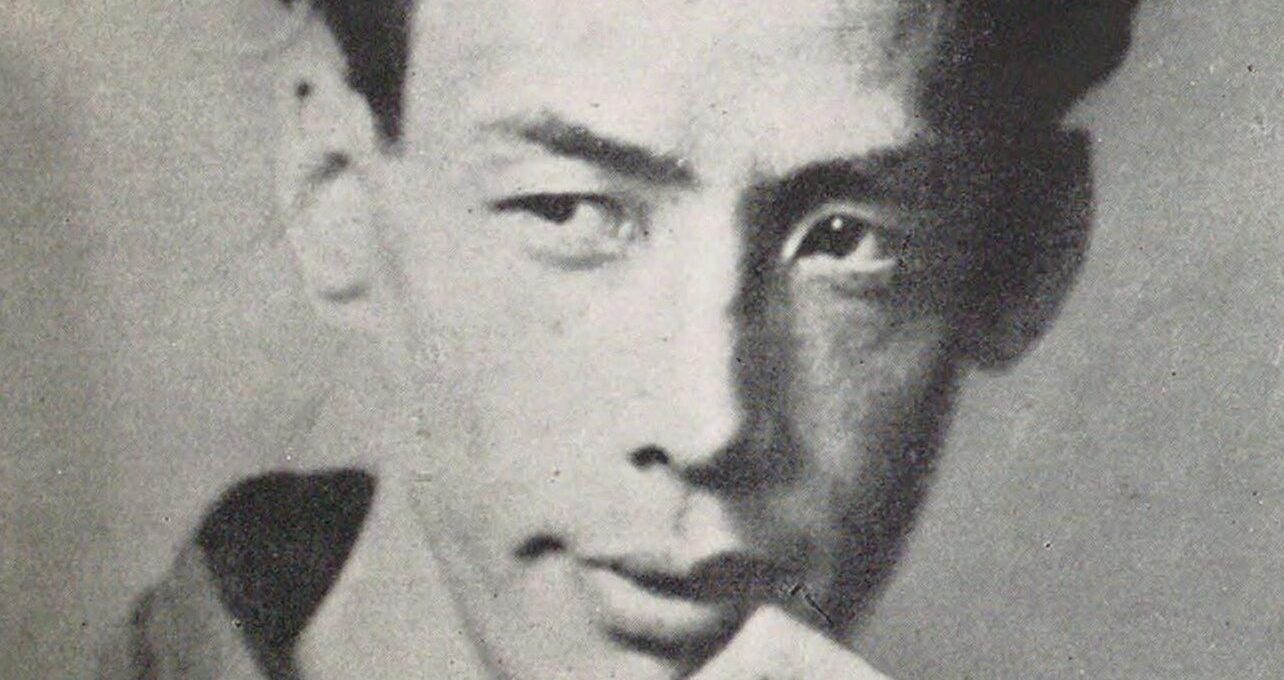

芥川龍之介は1892年に東京で生まれ、日本文学界の巨匠として多大な影響を及ぼしました。彼は東京帝国大学(現在の東京大学)で古典文学を学び、そこでの学びをもとにその後の作品に活かしました。芥川は1915年に「鼻」という短編小説で注目され、以後数々の名作を発表しました。彼の作品は当時の社会や人間の心理を鋭く描写し、その洗練された文体で文学界のスターとなりました。しかし、1927年にわずか35歳で自殺を遂げ、その早すぎる死は多くの人々に衝撃を与えました。芥川の生涯を振り返ると、彼が残した作品と彼自身の複雑な内面が浮かび上がります。

芥川龍之介はどんな人だったのか簡単に

芥川龍之介という人物は、一見冷静で理性的な印象を持ちながら、内面では多くの葛藤と不安を抱えていたと言われています。彼の作品は日本の文学の古典とされ、今もなお多くの人々に読み継がれていますが、彼自身の日記や手紙には、自分の精神状態や不安について率直に綴られています。当時の社会や人間関係に対する考えを作品に反映させた芥川は、多くの作家に影響を与え続けています。その一方で、彼は家庭では優しい父親であり、繊細な感受性を持つ一面もあったとされています。

芥川龍之介の代表作とその影響力について

芥川龍之介は「羅生門」や「蜘蛛の糸」、「地獄変」など、数多くの短編小説を残しました。これらの作品は人間の本質を鋭く抉る内容で、多くの読者に深い印象を与えました。彼の作品は日本国内だけでなく、海外の文学ファンや研究者にも広く受け入れられています。作品を通じて、彼は人間の心理や倫理観について深く考えさせる内容を展開しており、これは現在の文学界にも大きな影響を与え続けています。芥川が文字通り自身の人生で書き上げたこれらの作品は、時を超えて多くの人々に感動と考察をもたらしています。

芥川龍之介と太宰治のエピソードと関係性

芥川龍之介と太宰治の関係は、日本の文学において非常に興味深いエピソードの一つです。太宰治は芥川龍之介を非常に敬愛し、彼の作品や生き方に強い影響を受けました。太宰は芥川を「文学の師」として崇め、自身の作品の中で彼を取り上げたり、芥川の死に関する深い思いを述べたりしています。芥川と太宰の関係は、単なる師弟関係ではなく、彼ら二人の文学への情熱とそれぞれの苦悩が交錯する複雑なものでした。太宰治が抱える不安と悩みは、芥川の潔癖で厳格な自分自身への姿勢に影響を受け、それが太宰独特の作品世界にも反映されています。

芥川龍之介と太宰治、二人の人生の比較

芥川龍之介と太宰治は、日本文学界において重要な位置を占める作家です。しかし、その人生と作品を見ると、対照的な点が多くあります。芥川は社会の不安や葛藤を理知的に捉え、自身の内面を精緻な文体で表現しました。一方、太宰は感情に寄り添った作風で、己の苦悩を吐露するように執筆しました。二人とも自殺という悲劇的な結末を迎えましたが、その動機や背景には異なる部分があります。芥川は現代社会の不安に苛まれ、思い悩んだ末に命を絶ちました。一方で、太宰は自己破壊的な傾向や精神的不安定を抱える中で、芥川の影響を受けた自己表現を模索しました。こうして二人の人生を比較することで、彼らの作品がどのように日本文学に影響を与えたのかを考えるきっかけになります。

芥川龍之介の死因とその背景に迫る

芥川龍之介の死因に関する背景を深く探り、その真相について考察します。

芥川龍之介の死因は何だったのか解説

芥川龍之介の死因は、睡眠薬の過剰摂取による自殺とされています。彼は心底から追い詰められた結果、人生への不安と厳しい自己批判に耐えられなくなり、最終的に死を選んだと考えられています。彼の死の背景には、当時の日本社会の変化や、自分自身の文学的使命に対するプレッシャーが大きく影響していたと言われています。また、文学と現実の区別が曖昧になる中で、自らの抱える「ぼんやりとした不安」に常に取り囲まれていたことも要因の一つです。芥川の日記からも、彼が深刻な不安を抱えていたことがうかがえ、彼の選んだ結末は、単なる衝動的な行動ではなく、深い考察の末のものだと考えられています。

芥川龍之介の母と妻の死因の影響について

芥川龍之介の人生において、母親と妻の死は彼の精神状態に大きな影響を与えました。特に母親に関しては、彼が幼少期に精神を病んでいた母の姿を見て育ったことが、彼の不安定な精神状態や死生観に大きな影響を及ぼしたとされています。母親に対する不安定な感情や記憶は、彼の作品にも反映され、その不安や恐怖は創作の源泉となりました。また、妻との関係においては、家庭の安定が与える安心感と同時に、彼自身の精神的な孤立感が強まりました。彼の作品や日記には、これらの家族関係が彼の内面にどのように影響を与えたのかを知る手がかりが散見されます。彼の母と妻、そして自分自身の抱える「ぼんやりとした不安」が、彼の悲劇的な結末への道を示す一因となったことは否定できません。

芥川龍之介の「ぼんやりした不安」とは何か

芥川龍之介が表現した「ぼんやりした不安」とは、具体的には明示されないが、確かに存在する漠然とした不安感のことを指します。彼の中で、この不安は無意識のうちに彼の精神に常に影響を及ぼし、彼の内面で渦巻いていました。自身の日記や手紙には、この「ぼんやりとした不安」に関する言及がたびたび見られ、彼がこの不安感をどのように捉え、またそれとどのように向き合おうとしていたのかが示されています。この不安は、外部からの評価や自身の作品に対する不安感、さらには未来に対する漠然とした恐怖感といったさまざまな要因から成り立っていました。これにより、芥川は自身の精神的な不安定さを常に感じており、そのことが彼を自殺という結末へと導いたと考えられています。

山崎光夫による芥川龍之介の死因の考察

山崎光夫は芥川龍之介の死因について、非常に詳細な考察を行っています。彼は芥川の生涯や作品を通して、芥川が抱えていた精神的、心理的、さらには社会的なプレッシャーを浮き彫りにしました。山崎の見解では、芥川が抱えていた「ぼんやりとした不安」は、単なる文学的な表現に留まらず、彼の心の奥底に潜む深刻な内面的問題を示しているとされています。彼は芥川が自分の限界を超えて創作を続けた結果、精神的な消耗が極限に達したことが死因につながったと分析しています。このように、芥川の死因は単なる身体的な問題だけでなく、彼の心の内側で起こっていた葛藤と深く結びついていると捉えられます。

芥川龍之介の本当の死因を検証する

芥川龍之介の死因を検証する上で、彼の精神状態や社会的な背景を無視することはできません。表向きには睡眠薬の過剰摂取による自殺とされていますが、その裏側には複雑に絡み合った要因が存在します。当時の日本社会は急激な変化の中にあり、文学界においても新しい時代の波が押し寄せていました。その中で、芥川は自身の作家としての使命、存在意義に対する深い思い悩みを抱え続けていたといいます。彼の手紙や日記からも明らかになる通り、自身が抱える不安や孤独感は計り知れず、それが彼の死に影響を与えた一因です。ですから、芥川龍之介の死因を真に理解するためには、彼の作品、彼が当時感じた思いや不安、それに伴う精神的な負担のすべてを可能な限り検証することが必要です。

芥川龍之介の性格や人物像から見る彼の作品

芥川龍之介の性格や人物像を元に、彼の作品の特徴を探ります。

芥川龍之介の性格と人間関係について

芥川龍之介は、人前では穏やかで理知的な性格として知られていましたが、内面では多くの精神的な葛藤を抱えていました。彼は非常に論理的で完璧主義的な一面を持ち、人間関係においても深く考え込む傾向がありました。友人や同僚の作家たちとの交流の中で、新たな視点やアイディアを絶えず求め続け、その知的な刺激を好みました。しかし、彼の真剣さゆえに、時には他者との間に壁を作ってしまうこともあったようです。これらの人間関係や性格的特徴が、彼の作品における人間描写の深さや、複雑なテーマに大きな影響を与えています。

芥川龍之介の人物像を深掘りするエピソード

芥川の人生には、いくつかのエピソードがあり、彼の人物像をより具体的に理解する手助けとなります。彼は、文学を通じて自己表現を行い、その中で様々な感情を抱えていました。例えば、彼が友人に宛てた手紙には、非常に人間味あふれる思いや不安が綴られています。こうしたエピソードは、彼がどのような思想や感情を持っていたかを垣間見ることができ、読者にとっての学びの場となります。

芥川龍之介と近代文学界への影響

芥川龍之介の影響を受けた作品と作家たち

芥川龍之介は、近代文学界において多くの作家たちに影響を与えてきました。彼の作風は、後続の作家たちにとって一つのモデルとなり、多くの作品に影響を与える要因となりました。彼の影響は、特に短編小説に顕著に見られ、様々な作家が彼のスタイルを参考にして作品を生み出しています。この影響が、現代の文学にも色濃く残っています。

芥川龍之介と太宰治の文学的影響と比較

芥川龍之介と太宰治は、文学界において互いに影響を与え合った作家です。二人は異なるテーマを追求しつつも、共通点がいくつかあります。特に、人間の心の内面に迫る姿勢は、共通して見られる特徴です。また、二人の作品は、時代背景における人間の苦悩を描く点でも共通しており、この影響を分析することで、文学の世界をより深く楽しむことができるでしょう。

芥川龍之介とドッペルゲンガー現象の関係

ドッペルゲンガー現象とは、自分自身の別の姿を目撃するという興味深い現象ですが、芥川龍之介の作品にもこれに関連する要素が見受けられます。この現象は、彼の心の複雑さや内面的な葛藤に関連しており、彼の作品中にも自らの存在を問うようなテーマが頻繁に登場します。このような要素を考察することで、彼の作品にさらなる深みを与えることができるのです。

芥川龍之介死後の文学界への影響と評価

芥川龍之介の死後、彼の作品や影響は近代文学界において重要視され、彼の評価は年々高まっています。彼の作品は、文学の枠を超えて多くの人々に愛され、読まれています。その評価は、彼の独特な視点や表現方法が後世の作家たちに大きな影響を与える原動力となりました。また、彼の作品を通じて、文学の一つの形を示すことができたことも大きな影響の一因です。

文ストにおける芥川龍之介と太宰治の描写

人気作品「文スト」では、芥川龍之介と太宰治のキャラクターが描かれており、彼らの個性や関係性が強調されています。特に、彼らの作品や生涯を元にした描写は、ファンにとって新たな視点を提供しており、興味深い内容となっています。この影響が、現代の世代に対する理解を深めることに貢献していることは間違いありません。

コメント